Böcklerkrieg … nicht jeder weiß mit dem Begriff etwas anzufangen. Nein, es ist keine Fehde unter Schäfern, kein Weidekrieg um die saftigsten Gräser, keine mit Hörnern an dicken Schädeln ausgetragene Rivalität unter Schafböcken … Obwohl … Ein Bock hat damit schon etwas zu tun, allerdings nicht mit Hörnern, Haar oder Wolle und mit wedelndem Schwanz auf vier Beinen, sondern als metallener Anhänger an einer Kette.

Die Böckler

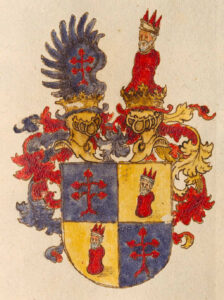

Wer also waren die Böckler eigentlich? Sie waren Ritter, genauer: ein Bündnis von einundvierzig Rittern in einem Mittelgebirge, das wir heute als den Bayerischen Wald bezeichnen. Der überlieferte Name des Bündnisses ist schon ein Missverständnis für sich, denn es war kein Bock, der die Brust der Böckler zierte, sondern ein Einhorn. Sie selbst nannten sich „Gesellschaft vom Eingehürn“, was schon auf das tatsächliche Wappentier dieser Vereinigung verweist. Zu den Rittern gehörte auch ihr Gefolge mit ihren Knappen. Die Ritter trugen das Einhorn in Gold, die Knappen in Silber.

Das Fabeltier Einhorn gilt aus christlicher Sicht in als Symbol von Reinheit und für die Jungfräulichkeit der Gottesmutter Maria. Aus dem heraldischen Blickwinkel steht es für die Richterfunktion des Königs. Die Ritter des Böhmerwaldes, wie der Bayerische Wald seinerzeit noch genannt wurde, waren tiefgläubige Christen, in ihren Herrschaften oblag ihnen auch das vom Landesherrn übertragene Richteramt. Insofern symbolisiert das Einhorn auch die ritterlichen Eigenschaften und Pflichten wie Tapferkeit, Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit und Schutz der Hilflosen.

In der Chronik des Klosters Niederaltaich aus dem Jahr 1731 ist das Bündniszeichen der Böckler mit am Ende leicht geschwungenem Horn dargestellt, auch im Wappen der tschechischen Gemeinde Vážany nad Litavou südlich von Brno (Brünn) findet sich das Horn des Einhorns leicht geschwungen auslaufend. Es mag sein, dass aus der leichten Krümmung zusammen mit der Ablehnung des Bundes durch Herzog Albrecht IV. von Bayern-München für Außenstehende aus dem edlen Einhorn der gewöhnliche Bock wurde – und bockig waren die Böckler aus Albrechts Sicht auf jeden Fall.

Zusammengefunden hatten sie sich anlässlich eines Turniers in Regensburg, wo sie sich als Ritter des Straubinger Landes getroffen hatten und am 30. August 1466 eben die „Gesellschaft vom Eingehürn“ gründeten. Die Gründung wurde in einer Urkunde festgehalten, die alle Mitglieder mit ihrem Siegel versahen und damit bestätigten.

Führendes Mitglied des Böcklerbundes war Hans IV. von Degenberg. Er war auch Herr der Burg Weißenstein bei Regen, die während des Böcklerkrieges am 4. Dezember 1468, dem Sankt-Barbara-Tag von Truppen des Herzogs von Bayern-München erobert wurde. Insofern ist Hans IV. von Degenberg die zentrale Figur dieser Auseinandersetzung.

Die Vorgeschichte des Krieges

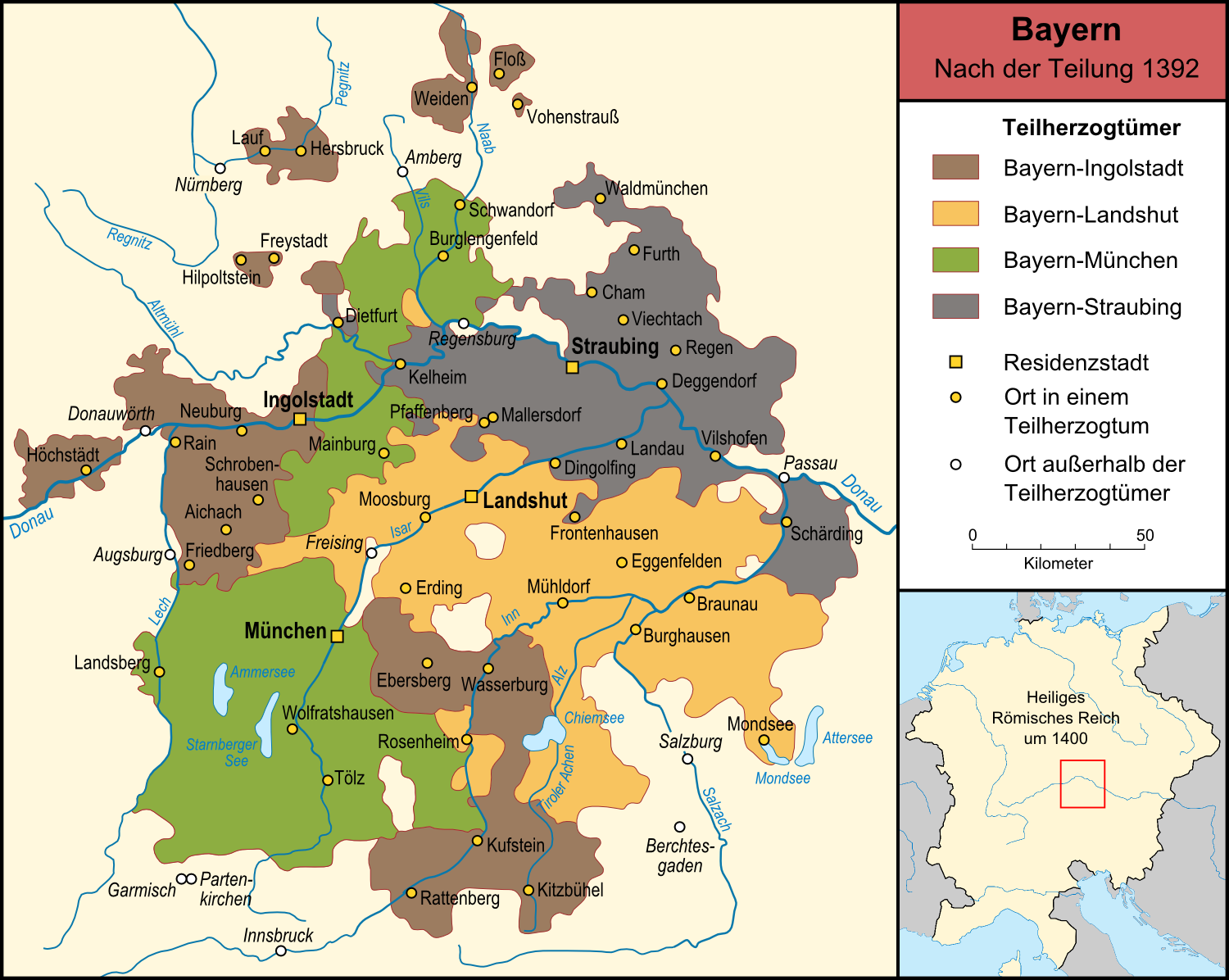

Zu dieser Zeit war Bayern keine territoriale Einheit, sondern bestand aus den Teilherzogtümern Bayern-Ingolstadt, Bayern-Landshut, Bayern-München und Bayern-Straubing. Das vom Haus Wittelsbach regierte Herzogtum Bayern war schon mehrfach geteilt worden, wenn sich die Söhne um das Erbe stritten. Bayern war ein ebenso bunter Flickenteppich zersplitterter Territorien wie das übrige Heilige Römische Reich. Zudem gehörte im 14. Jahrhundert nicht nur Bayern zum Hause Wittelsbach. Ludwig der Bayer hatte als erster Bayer den deutschen Königsthron bestiegen und war schließlich Kaiser des Heiligen Römischen Reiches geworden. Durch Heirat waren die niederländischen Provinzen Friesland, Hennegau, Holland und Seeland zu den bayerischen Besitzungen hinzugekommen. Im Landsberger Vertrag von 1349, in dem die sechs Söhne Ludwigs des Bayern ihr Erbe teilten, hatten Stephan, Wilhelm und Albrecht, die jüngsten Söhne, Niederbayern erhalten. Albrecht und Wilhelm bekamen darüber hinaus auch die niederländischen Teile Bayerns übertragen, was den geringeren Ertrag des Straubinger Ländchens kompensierte. Aus Bayern-Straubing wurde Straubing-Holland mit der Folge, dass dieses Herzogtum von Holland aus regiert wurde.

Dem in Den Haag weilenden Herzog war es ob der Entfernungen nicht möglich, die Regierungsgewalt persönlich im Straubinger Ländchen auszuüben. Die ohnehin vorhandenen Statthalter, die Vicedom (von lateinisch vicedominus – Herrenstellvertreter) oder Viztum genannt wurden, mussten weitere Aufgaben und damit mehr Verantwortung übernehmen, bekamen durch die Ferne ihres Lehnsherrn aber auch größere Freiheit.

Die Last der Hussitenkriege

Von den Vicedoms, den Rittern der bayerisch-böhmischen Grenzregion, die die Verwaltungshoheit für ihren weit entfernten Herzog ausübten, erwartete die örtliche Bevölkerung Schutz gegen Räuber und sonstige Angreifer. Unter „sonstige Angreifer“ waren die Hussiten zu rechnen, die nach dem Tod des böhmischen Nationalhelden Jan Hus (siehe Einschub Jan Hus) und dem – wie sie meinten – Verrat Kaiser Sigismunds zunächst im heutigen Tschechien, später auch in den Grenzregionen von Sachsen, Polen, Niederösterreich und der Oberpfalz für kriegerische Auseinandersetzungen sorgten. Die Hussiten waren Böhmen, die der Lehre des Jan Hus anhingen, als Tschechen erstmals ein Nationalbewusstsein entwickelten und nach Freiheit strebten.

Jan Hus

Im frühen 15. Jahrhundert wurde in der christlichen Kirche der Ruf nach Reformen laut. Unter anderem verlangten immer mehr Gläubige danach, die Kommunion unter beiden Gestalten zu bekommen, also Brot und Wein. Begründet wurde dieses Bestreben mit dem Umstand, dass Jesus Christus das Sakrament gerade unter beiden Gestalten eingesetzt hatte. Aus der Bibel war für sie nicht zu rechtfertigen, dass die einfachen Christen allein mit der Hostie im Wortsinne abgespeist wurden und kein Recht auf den Kelch, also den Wein haben sollten. Auch die zunehmende Verweltlichung des Papsttums, dessen weltliches Machstreben und der reiche Besitz der Kirche verursachte zunehmenden Widerspruch.

Einer der Theologen, die sich mit der Kirche anlegten, war der Tscheche Jan Hus. Seine Lehre, dass die Bibel die einzige Autorität in Glaubensfragen sein sollte, sein Eintreten für die Heilige Messe in der Landessprache, die Spendung des Abendmahles in beiden Gestalten und die Freiheit des Gewissens, seine Kritik am lasterhaften Leben der Geistlichkeit, den Kreuzzugs- und den Ablassbullen von Papst Johannes XXIII. (der Papstname wurde ihm sogar aberkannt, so dass er in der Zählung der Päpste nur mit Klammer erscheint. In die Zählung aufgenommen wurde Johannes XXIII. erst 1958, als Kardinal Angelo Giuseppe Pacelli zum Papst gewählt wurde und sich diesen Namen gab.), brachte ihn in einen lebensgefährlichen Konflikt mit der katholischen Kirche. Kaiser Sigismund, Bruder des böhmischen Königs Wenzel, strebte ein Ende des Abendländischen Schismas an (es gab zeitgleich drei Kirchenfürsten, die Anspruch auf den Titel des Pontifex Maximus erhoben) und wollte auch die von der herrschenden Lehre abweichende Auffassung des Abendmahls unter beiden Gestalten geklärt wissen.

Hus, der wegen seiner abweichenden Lehre hatte fliehen müssen, sollte sich vor dem Konzil zu seinen Ansichten äußern und seine Lehre widerrufen. Der Kaiser sicherte ihm freies Geleit zu, also eine sichere Hin- und Rückreise sowie einen sicheren Aufenthalt. Doch als Hus nach seiner Ankunft in der Herberge predigte, in der er abgestiegen war, wurde er – ohne Wissen des Kaisers – verhaftet und unter unwürdigsten Umständen eingekerkert. Damit war der Geleitbrief verletzt, was den Kaiser auch erzürnte, doch unterließ er es, Hus‘ Freilassung zu befehlen.

Als Jan Hus seine Lehre nicht widerrufen wollte, wurde die Geleitzusage für nichtig erklärt und Hus zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt.

Der Bruch der Geleitzusage und Hus‘ Tod führte zur Bildung eines tschechischen Nationalbewusstseins und zu den Hussitenkriegen.

Die Bevölkerung der Oberen Pfalz (damals das gesamte Gebiet der heutigen Oberpfalz und der heutigen niederbayerischen Landkreise Deggendorf und Regen) wurde sowohl religiös als auch hinsichtlich ihrer Habe und ihres Lebens in Mitleidenschaft gezogen. Gleich nach dem Ersten Prager Fenstersturz 1419 bis zum Ende der Hussitenkriege 1439 waren Überfälle der Hussiten in der Grenzregion tägliche Praxis. Als Folge dessen erhielten Märkte und Gemeinden in der Oberen Pfalz das Recht, ihr Gebiet mit Mauern zu umgeben, um sich gegen diese Überfälle zu schützen. Doch diese Baumaßnahmen leerten die Kassen der Orte – ob Stadt, Markt oder Gemeinde ohne Marktrecht –, derart, dass ihnen die Steuern erlassen wurden.

Die aktive Abwehr der Hussitenangriffe lag in den Händen der Vicedoms, von denen sich insbesondere Wigiläus von Degenberg, Vicedom und Herr der Burg Weißenstein bei Regen, das Vertrauen und die Unterstützung der Bevölkerung erwarb, weil er eine ständig einsatzbereite Truppe von etwa achtzig bis einhundert Mann unterhielt, mit denen er die Hussiten regelrecht jagte.

Die Hussitenkriege waren eine kostspielige Angelegenheit, die von den Vicedoms alle Reserven forderte. Dennoch hatte das Herzogshaus Schulden bei den Vicedoms. Vom Haus Degenberg ist bekannt, dass ihnen im Jahr 1324 die Dörfer Schöneck (nördlich von Regen), Langdorf (etwas östlich von Schöneck), Kohlnberg (heute Ortsteil von Langdorf bei Regen) und Schwarzach (bei Langdorf) vom Herzog verkauft worden waren (die Herzöge sahen dies jedoch als Pfand an).

Man kann sich vorstellen, dass die Privilegien und Freiheiten, die den Vicedoms des Straubinger Landes zuteil geworden waren, zum einen liebgewordene Gewohnheiten zum anderen aber auch Einnahmequellen geworden waren – und wer gibt so etwas schon freiwillig wieder auf?

Wiedervereinigung und Rücknahme der Privilegien

Die Teilung Bayerns in vier Herzogtümer erreichte 1429 den Höhepunkt, als es Bayern-München, Bayern-Ingolstadt, Bayern-Landshut und das Straubinger Ländchen als nahezu eigenständige Territorien gab. Ab diesem Zeitpunkt wurden die Territorien schrittweise vereinigt. Es begann mit dem Straubinger Ländchen, das nach dem Aussterben der dortigen Herzogslinie 1429 auf die größeren Herzogtümer aufgeteilt wurde. 1433 gingen die holländischen Provinzen verloren, die an Burgund fielen. 1447 wurden Bayern-Ingolstadt und Bayern-Landshut im Zuge eines innerbayerischen Krieges zu einem Herzogtum vereinigt.

Damit gab es nur noch zwei bayerische Herzogtümer und keinerlei territorial weit entfernten Regenten mehr.

Albrecht III. von Bayern-München machte sich rasch bei den Rittern des Böhmerwaldes unbeliebt, als er höhere Abgaben verlangte. Von den Degenbergern zum Beispiel wollte er den kompletten Zehnt der Herrschaft Weißenstein, den vollen Goldzehnt und ein Drittel der Maut von Zwiesel haben, die bis dahin allein ihnen zugeflossen war. Die Quellen ergeben nichts zur Höhe dieser Einkünfte. Es muss sich aber um relativ viel Geld gehandelt haben, da im 15. Jh. im heutigen Bayerischen Wald so etwas wie ein Goldrausch herrschte, Gold zu der Zeit noch in größeren Nuggets und nicht nur als kleine Flitter aus Flüssen gewaschen werden konnte. Diese Einnahmen herzugeben, hätte die Degenberger wirtschaftlich schwer getroffen. 1451 musste der Herzog die Ansprüche aufgeben.

1456 wurde Albrechts Tochter Elisabeth mit dem Kurfürsten von Sachsen verlobt. Als Brautvater hatte er eine angemessene Aussteuer zu finanzieren – und verlangte von seinen adligen Untertanen Geld für die Ausstattung. Die Ritter aus dem Böhmerwald sahen nicht ein, dass sie für die in diesem Fall ausschließlich familiären Pflichten des Herzogs aufkommen sollten, und widersprachen der Forderung. Der Streit sollte auf einem Landtag bereinigt werden, der 1460 stattfinden sollte, doch starb der Herzog am 29. Februar 1460. Der Landtag wurde abgesagt. (Die Ehe zwischen der Herzogstochter und dem Kurfürsten kam gleichwohl zustande und war auch noch glücklich.)

Zunächst beerbten Johann und Siegmund als älteste Söhne Albrechts III. den Vater und teilten sich die Regierung. Beide gemeinsam bestätigten den Böhmerwälder Rittern, dass die die ihnen von früheren Herzögen erteilten Privilegien weiterhin Bestand hatten und unwiderruflich waren.

1464 regierte Siegmund allein. Auch im Namen seiner Brüder Albrecht, Christoph und Wolfgang garantierte er Hans und Peter von Degenberg, dass keine Ansprüche des Herzogshauses an den Herrschaften sowie den Burgen Alt-Nußberg, Degenberg und Weißenstein bestanden und diese ihr Eigentum waren. Es waren also keine herzoglichen Lehen mehr, die nach dem Tod des Lehnsmannes an den Lehnsgeber oder beim Tod des Lehnsgebers an dessen Erben zurückfielen.

1465 vergab Siegmund auch noch die Herrschaft „Im Winkl“ an Hans von Degenberg, zu der die Orte Neukirchen beim Heiligen Blut, Eschlkam, Furth im Wald und Burgstall samt umliegenden Dörfern gehörten. Damit war ein recht großer Teil der heutigen Landkreise Regen und Cham dem Haus Degenberg untertan. Neukirchen beim Heiligen Blut war zu dieser Zeit bereits ein Marienwallfahrtsort, dem die Wallfahrer Geld einbrachten.

Im selben Jahr erhob Kaiser Friedrich III. Hans IV. von Degenberg zum Reichsfreiherrn. Dessen Adel wurde erblich, galt reichsweit und nicht mehr nur im Bereich Straubing, er war kein normaler Untertan des Herzogs mehr.

Krise im Straubinger Ländchen

Die jüngeren Brüder des Herzogs taten sich mit der Einhaltung ihrer eigenen Zusagen allerdings recht schwer. 1465 erhob Siegmund seinen jüngeren Bruder Albrecht zum Mitregenten, der augenscheinlich schnell wieder an den Privilegien und Besitztümern der Waldritter nagen wollte. Besonders die reiche Herrschaft „Im Winkl“ hatte es Albrecht angetan; er wollte sie unbedingt zurück – außer den Dörfern bei Langdorf. Die Böhmerwald-Ritter schlossen sich daraufhin 1466 zur „Gesellschaft vom Eingehürn“, zum Böcklerbund, zusammen. Das Bündnis richtete sich offiziell gegen die gemeinsam regierenden Herzöge, wandte sich eigentlich aber gegen Albrecht allein, der seine eigenen Zusagen offenbar als dummes Geschwätz von gestern betrachtete. Der zur Vermittlung angerufene Kaiser Friedrich III. entschied zugunsten der Böhmerwald-Ritter.

Doch die Ritter hatten das Pech, dass Siegmund 1467 auf seinen Anteil an der Regierung verzichtete und sich nach Dachau zurückzog. Albrecht, nun als Albrecht IV. Alleinregent, grub prompt wieder an den ungeliebten Privilegien der Einhorn-Ritter. Hans von Degenberg ahnte Böses und gab die Herrschaft „Im Winkl“ an den Herzog zurück, um die Lage nicht weiter außer Kontrolle geraten zu lassen. Bei den Dörfern bei Langdorf verweigerte er jedoch die Rückgabe, da diese von Hartwig von Degenberg am 22. Mai 1324 für 100 Pfund Regensburger Pfennige gekauft worden waren.

Kaum hatte Albrecht seine Zusagen an die Waldritter gebrochen, als auch seine beiden jüngeren Brüder meinten, dass sie ihren Verzicht auf die Mitregierung in Bayern-München nicht einhalten mussten. Es mag sein, dass Christoph und Wolfgang ihren Bruder damit zur Vernunft bringen wollten, doch sie erreichten das Gegenteil. Albrecht hatte offenbar den Verdacht, dass die Waldritter seine Brüder gegen ihn aufgebracht hatten und wollte sich dafür an den Einhorn-Rittern rächen.

Sein Verdacht schien sich zu bestätigen, als Christoph nach Straubing reiste und um Aufnahme in den Böcklerbund bat. Er wurde aufgenommen, es gab allerdings auch Protest einiger Böckler, die damit nicht einverstanden waren.

Albrecht wurde dieser Umstand am 20. September 1467 bekannt. Der Herzog wandte sich umgehend an den Kaiser, der am 28. Oktober 1467 anlässlich eines Reichstags in Regensburg die Auflösung des Bundes verfügte. Die Böckler folgten der Anordnung des Kaisers und erklärten ihren Bund für aufgelöst, indem sie die Gründungsurkunde zerschnitten und die Siegel an die einzelnen Mitglieder zurückgaben.

Christoph von Bayern-München flüchtete nach Schwarzach auf die Burg Degenberg, den Stammsitz der Degenberger. Mit einiger Sicherheit nahm Herzog Albrecht es Hans von Degenberg persönlich übel, dass er seinem rebellischen Bruder Zuflucht gewährte.

Üble Nachrede

Auch ein Herzog konnte sich den geltenden Regeln des Fehderechtes nicht entziehen. Albrecht brauchte einen guten Grund, Hans von Degenberg einen Denkzettel zu verpassen. Die Tatsache, dass er Christoph in seiner Stammburg aufgenommen hatte, genügte nicht. Aber es fand sich eine Möglichkeit, den Herrn von Weißenstein anzuschwärzen …

Obwohl die Auseinandersetzungen mit den Hussiten zu diesem Zeitpunkt seit wenigstens dreißig Jahren beendet waren, war der Vorwurf, Hussit zu sein oder mit ihnen zu sympathisieren, immer noch der haarsträubendste Verdacht, dem eine Person auf der bayerischen Seite des Böhmerwaldes ausgesetzt sein konnte.

Umstand ist, dass Hans von Degenberg sich um gute Beziehungen zu den böhmischen Nachbarn bemühte, für friedlichen Handel auf beiden Seiten der Grenze sicher die beste Voraussetzung. Eine nicht unwesentliche Einnahmequelle für Hans von Degenberg war die Maut in Zwiesel, dem ersten Straßenknotenpunkt, den Händler aus dem Böhmischen erreichten, wenn sie die bayerische Grenze passiert hatten. Gute Beziehungen zu den böhmischen Nachbarn garantierten die problemlose Erhebung der Maut.

Der vom Herzog gestreute Verdacht gelangte auch an die Ohren des Papstes Paul II. (1464 – 1471), der über Hans von Degenberg den Kirchenbann verhängte, ohne ihm überhaupt die Gelegenheit zur Verteidigung zu geben. Der Bann führte dazu, dass sich Freunde von Hans von Degenberg abwandten.

Fehde

Die Fehde war im Mittelalter und der frühen Neuzeit ein gesellschaftlich und rechtlich akzeptierter Privatkrieg, den der Fehdeführer (Geschädigte) direkt mit dem Befehdeten (Schädiger) austrug, ohne dass sich eine übergeordnete Instanz einzumischen hatte. Voraussetzung dafür war, dass der Fehdeführer beweisen konnte, dass der Schädiger ihm Unrecht getan hatte oder ihm einen konkreten Schaden zugefügt hatte, für den Wiedergutmachung gefordert wurde.

Zur Fehde berechtigt waren nur persönlich freie Männer. Hatte ein Knecht den Schaden verursacht, so haftete sein Herr dem Geschädigten dafür. Die Fehde wurde folglich dem Herrn des schädigenden Knechtes ausgesprochen.

Die Fehde musste vom Fehdeführer formell erklärt werden, beispielsweise durch einen Fehdebrief, in dem er das ihm angetane Unrecht dem Befehdeten vorwarf. Der heute noch sprichwörtliche Begriff Fehdehandschuh und das Werfen bzw. Aufnehmen desselben war im Mittelalter noch nicht gebräuchlich.

Zu den Regeln des Fehderechtes gehörte es, dass

- sie drei Tage vor Beginn der Kampfhandlungen schriftlich durch den Fehdebrief erklärt werden musste;

- Unschuldige nicht getötet werden durften;

- Niederbrennen von Häusern und die Verwüstung von Land erlaubt war;

- der Friede in der Kirche, beim Gang von und zur Kirche sowie von und zum Gerichtstermin zu achten war.

Wurden diese Mindeststandards nicht eingehalten, wurde eine Kampfhandlung mit Todesfolge zu Mord mit den entsprechenden Folgen.

Als Hans von Degenberg nahezu allein stand, sprach Georg von Dachsstein im Juni 1468 gegen ihn die Fehde aus, einen damals noch gesellschaftlich und rechtlich akzeptierten Privatkrieg, der jedoch an strenge Regeln gebunden war (siehe Einschub Fehde). Mit insgesamt fast zweihundert Bewaffneten griff von Dachsstein die Burg Degenberg in Schwarzach an und eroberte sie, als der Hausherr sich in Zwiesel befand und nicht eingreifen konnte. Ein Rückeroberungsversuch von Degenbergs scheiterte. Hans von Degenberg wandte sich an den Herzog und den Kaiser. Der Herzog, der diese Schwächung der Degenberger eher begrüßte, tat nichts, um die Rückgabe der Burg zu veranlassen. Dem angerufenen Kaiser muss klar gewesen sein, dass hinter der Wegnahme von Burg Degenberg der Herzog persönlich steckte, denn er forderte Herzog Albrecht auf, die Burg wieder herauszurücken.

Albrecht ließ sich jedoch die Burg von Georg von Dachsstein verkaufen und schuf vollendete Tatsachen, indem er sie durch den ihm ergebenen Ritter Georg von Lerchenfeld vollständig zerstören ließ. Verkauf und Zerstörung der Burg waren vom Fehderecht nicht gedeckt. Der Herzog hatte damit den Böcklerkrieg vom Zaun gebrochen, der sich hauptsächlich gegen Hans IV. von Degenberg richtete.

Krieg gegen die Böckler

Albrecht IV. wollte jetzt reinen Tisch machen, bevor der Kaiser ihn mit Waffengewalt zur Entschädigung Degenbergs zwang und suchte noch Unterstützung bei Herzog Ludwig IX. von Bayern-Landshut. Ludwig, auf die nach seiner Ansicht aufrührerischen Böhmerwald-Ritter auch nicht gut zu sprechen, stimmte zu, bei der Säuberung des Böhmerwaldes mitzumachen, stellte aber die Bedingung, dass er sich seine Beute selbst aussuchen konnte – er wollte auf diese Art die kostbarsten Stücke der Beute für sich sichern. Albrecht ging darauf ein. Er ließ die wesentlichen Straßen in den Böhmerwald von etwa eintausendfünfhundert Dienstpflichtigen befestigen, um sein Heer gegen die Degenberger marschieren lassen zu können – und um eine noch relativ neue Waffengattung transportieren zu können: Kanonen.

Premiere der Artillerie

Am 4. Dezember, dem Sankt-Barbara-Tag, des Jahres 1468, erreichten die Truppen Weißenstein oberhalb der Stadt Regen. Es mag eine bittere Ironie der Geschichte sein, dass der Artillerieangriff auf Burg Weißenstein gerade auf den Gedenktag der heiligen Barbara fiel. Sankt Barbara ist die Schutzpatronin der Bergleute – und der Artilleristen.

Bis dahin hatte man Burgen mit Steinschleudern verschiedener Bauarten, Angriffstürmen und Leitern berannt, hatte Burgmauern unterminieren lassen. Burg Weißenstein lag (und liegt) so unzugänglich auf einem Bergrücken des Pfahls (ein Quarzaufbruch, der sich über 150 km durch den nordöstlichen Bayerischen Wald zieht und in Weißenstein mit 750 m ü. NN seinen höchsten Punkt erreicht) dass sie mit den bis dahin gängigen Methoden des Festungskampfes als uneinnehmbar galt. Herzog Albrecht ließ aber Feldartillerie auffahren, die in dieser Auseinandersetzung – jedenfalls auf bayerischem Boden – erstmals gegen eine Burg eingesetzt wurde. Albrecht und Ludwig verfügten über so genannte große gewickelte Büchsen, die Steinkugeln mit einem Gewicht von fünf bayerischen Zentnern (umgerechnet 280 kg) und einem Durchmesser von 18 bayerischen Zoll (38,5 cm) verschießen konnten. Zwar war die Reichweite dieser frühen Kanonen noch so gering, dass die Bedienmannschaften in die Schussweite von Verteidigern geraten konnten, aber der Angriffszeitpunkt war – wie schon beim Überfall auf Burg Degenberg –, so geschickt gewählt, dass die Burg praktisch ohne Verteidiger war.

Hans von Degenberg war auf dem Weg zum Kaiser, seine Gemahlin Elisabeth mit nur wenigen Bediensteten allein in der Burg. Albrecht ließ die Burg aus den für ihre Zeit übermächtigen Geschützen beschießen. Die massiven Steinkugeln rissen große Löcher in die Burgmauern. Um zu verhindern, dass die Burg gewaltsam gestürmt und ihre Bewohner der Soldateska zum Opfer fielen, bot Elisabeth von Degenberg Albrechts Heerführer Georg von Lerchenfeld noch in der Nacht zum 5. Dezember 1468 die Kapitulation der Burg an. Im Böhmerwald herrschte bereits tiefer Winter, es war sehr kalt, es war viel Schnee gefallen. Die Aufgabe der Burg war für Elisabeth von Degenberg und ihre Bediensteten ein schweres Opfer.

Die Burg wurde besetzt, Albrechts Heer zog gleich weiter zum etwa zehn Kilometer nordöstlich von Regen liegenden Zwiesel, das sich nach den Hussitenkriegen noch immer im Wiederaufbau befand. Hans von Degenberg sollte um seine Geldquelle gebracht werden, die männlichen Einwohner, die ihm ohne eigenen und freien Willen dienstpflichtig waren, für eben diese Dienstpflicht bestraft werden. Ohne Gnade ließ Georg von Lerchenfeld den Marktflecken niederbrennen und plündern, was nach Geld oder Proviant aussah. Das Flehen der Einwohner – es waren hauptsächlich Frauen, Kinder und Alte – stieß bei Lerchenfeld auf taube Ohren.

Zum Besitz derer von Degenberg gehörten nicht nur die Burg Degenberg selbst und die Burg Weißenstein, sondern auch die Burgen Saldenburg und Alt-Nußberg – und das war angesichts der Feindschaft des Herzogs das Problem. Hans von Degenberg verfügte zwar über ausgezeichnete Armbrustschützen, deren Bolzengeschosse jeden damals bekannten Harnisch auf 50 m Entfernung durchschlagen konnten, aber er konnte mit seinen kampffähigen Leuten nicht überall sein; Herzog Albrecht hingegen hatte genügend Leute zur Verfügung, um die Festungen nacheinander oder teilweise parallel anzugreifen und einzunehmen. Die genannten Burgen wurden zerstört.

Der Herr von Degenberg war wahrhaft nicht der einzige Böckler, der von den verbündeten Herzögen von Bayern-München und Bayern-Landshut angegriffen wurde. Auch die Ritter von Frauenberg (Burg Falkenfels), Ritter von Runtinger (Burg Haidstein), Ritter von Nußberg (Burg Linden und die Kollnburg) gehörten zu den Böcklern, die Albrecht so sehr hasste. Auch ihre Burgen wurden nach Belagerung durch die herzoglichen Truppen erobert.

Die Niederlage der Böckler war vernichtend. Hans von Degenberg verlor Weißenstein und Zwiesel – seine Haupteinnahmequelle – an Herzog Albrecht, die Nußberger mussten ihre verbliebene Burg Neunußberg an den Herzog verkaufen. Die Frauenberger hatten mehr Glück und erhielten ihre Burg zurück.

1473 konnte Hans von Degenberg sich mit dem Herzog aussöhnen, musste sich aber verpflichten, seine Stammburg Degenberg nie wieder aufzubauen. Anstelle von Degenberg ließ Hans IV. in Schwarzach ein Schloss und eine Brauerei bauen. Das Monopol der Degenberger zum Brauen von Weißbier (Weizenbier) blieb unangetastet und verschaffte ihnen weiterhin gute Erträge.

Nur am Rande sei erwähnt, dass nach dem Aussterben des Hauses Degenberg im Jahr 1602 das Braurecht an das Herzogshaus zurückfiel. Der Braumeister aus Schwarzach wurde nach München gerufen und gründete dort das Münchner Hofbräuhaus. Die Brauerei befindet sich bis heute im Besitz des Freistaats Bayern.

Herzog Albrecht brachte nicht nur die Böhmerwald-Ritter gegen sich auf, er verfeindete sich auch mit dem Kaiser Friedrich III. Er hatte nur Glück, dass Friedrich Waffengewalt nur im äußersten Notfall gebrauchte und ansonsten diplomatisch auf Kompromisse und Verhandlungen setzte. Aber auch die engelsgleiche Geduld des Kaisers mit dem Intriganten von der Isar hatte ihre Grenzen. Nicht allzu lange nach dem Böcklerkrieg hatte Albrecht dann auch Händel mit dem Kaiser und benötigte Geld von den ihm untertanen Rittern. Die Ritter des Böhmerwaldes, die ihre Burgen durch den vom Herzog angefangenen Krieg verloren hatten, machten ihm sehr deutlich, dass er von ihnen keinen einzigen Pfennig bekäme!

(Artikel erstmals veröffentlicht in Karfunkel Combat Nr. 9, 2013, Autorin Gundula Wessel)

Literatur:

Thomas Weber: Die Ritterburg Weißenstein, Ritterburg-Verlag Regen 1999

Boris Blahak: Das Rechnungsbuch des Straubinger Landschreibers Hans Kastenmayr (1424/25). Magisterarbeit, Universität Regensburg 1997.

Laetitia Boehm: Das Haus Wittelsbach in den Niederlanden. In: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte. Band 44, 1981, S. 93–130.

Michaela Bleicher: Das Herzogtum Niederbayern-Straubing in den Hussitenkriegen. Kriegsalltag und Kriegsführung im Spiegel der Landschreiberrechnungen. Dissertation, Universität Regensburg 2006.

Alfons Huber, Johannes Prammer (Hrsg.): 650 Jahre Herzogtum Niederbayern-Straubing-Holland. Vortragsreihe des Historischen Vereins für Straubing und Umgebung. Historischer Verein für Straubing und Umgebung, Straubing 2005.

Dorit-Maria Krenn, Joachim Wild: „fürste in der ferne“. Das Herzogtum Niederbayern-Straubing-Holland 1353–1425 (= Hefte zur bayerischen Geschichte und Kultur. Band 28). Haus der Bayerischen Geschichte, Augsburg 2003.

Theodor Straub: Die Seitenlinie Niederbayern-Straubing-Holland. In: Max Spindler, Andreas Kraus (Hrsg.): Das Alte Bayern. Der Territorialstaat vom Ausgang des 12. Jahrhunderts bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts (= Handbuch der bayerischen Geschichte. Band II). 2. Auflage. C. H. Beck, München 1988.

Joachim Wild: Die Herzöge von Straubing und Ingolstadt. Residenzstädte auf Zeit. In: Alois Schmid, Katharina Weigand (Hrsg.): Die Herrscher Bayerns. 25 historische Portraits von Tassilo III. bis Ludwig III. 2. Auflage. C. H. Beck, München 2006.

Joachim Wild: Holland. Die Wittelsbacher an der Nordsee (1346–1436). In: Alois Schmid, Katharina Weigand (Hrsg.): Bayern mitten in Europa. Vom Frühmittelalter bis ins 20. Jahrhundert. C. H. Beck, München 2005.

Schreibe einen Kommentar